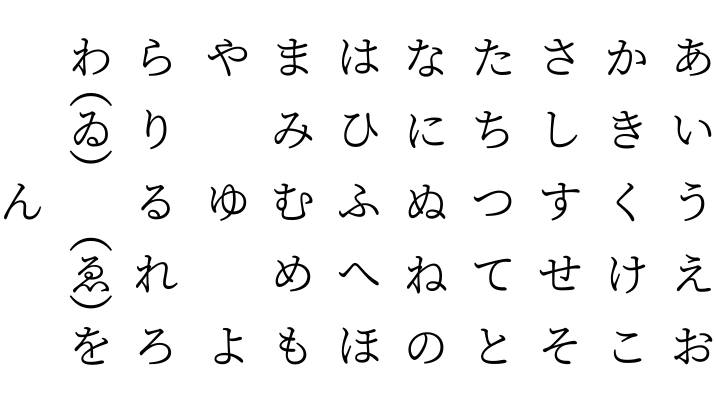

かなパズルとは、いろは歌で有名なことば遊びのことです。五十音図にある「あ」から「ん」までのかなを1回も重複させることなく、かつ全てを使い切ることで詩歌や文を作ります。

同種のことば遊びは世界のさまざまな言語に存在し、いっぱんに「パングラム(pangram)」と呼ばれますが、パングラムは同字の重複を許容する概念であり、日本語で行なう場合は適切な名称といえません。重複を認めない「完全パングラム(perfect pangram)」の呼称もやや冗漫です。また、日本人なら誰もが「いろは」の語を知っているほど親しまれているとはいえ、作品の1つに過ぎない「いろは歌」を代名詞のように用いるのもおかしなことでしょう。

そこで私は、その原理がジグソーパズルと同じことから、かなのパズル略して「かなパズル」と名づけました。

かなパズル

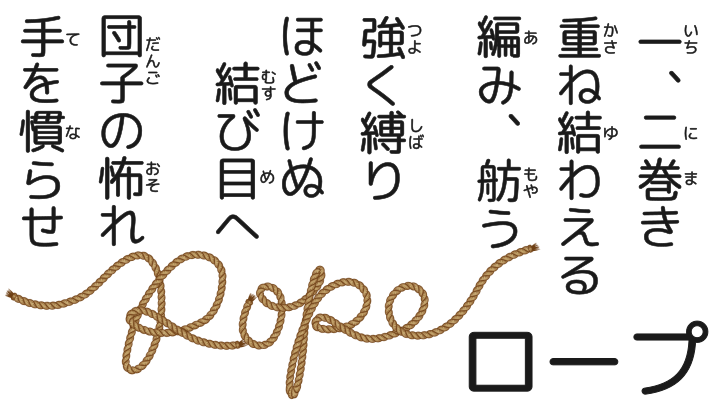

かなパズル ロープ

ロープワークです。 口語92

かなパズル

かなパズル Mrs. GREEN APPLE 2

Mrs. GREEN APPLEの2作目です。 口語91

かなパズル

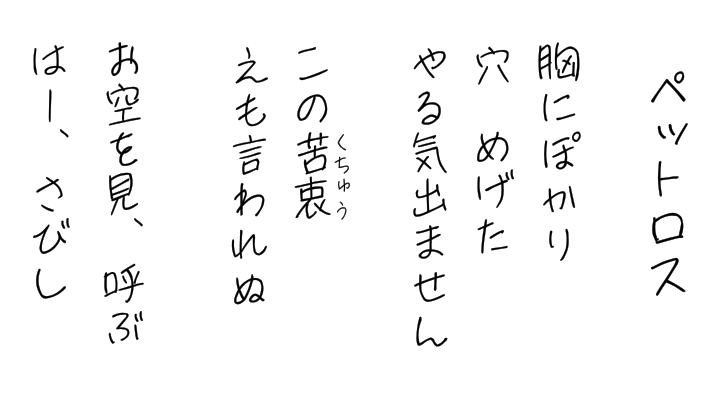

かなパズル ペットロス

ペットロスです。 口語90

かなパズル

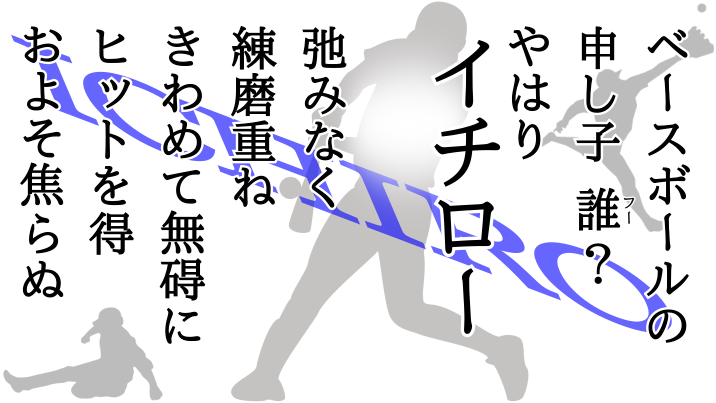

かなパズル やはりイチロー

イチローさんです。 口語89

かなパズル

かなパズル あいうえお

五十音図です。 口語88

かなパズル

かなパズル NewJeans

NewJeans です。 口語87

かなパズル

かなパズル 便利さレア

ネット社会です。 口語86

かなパズル

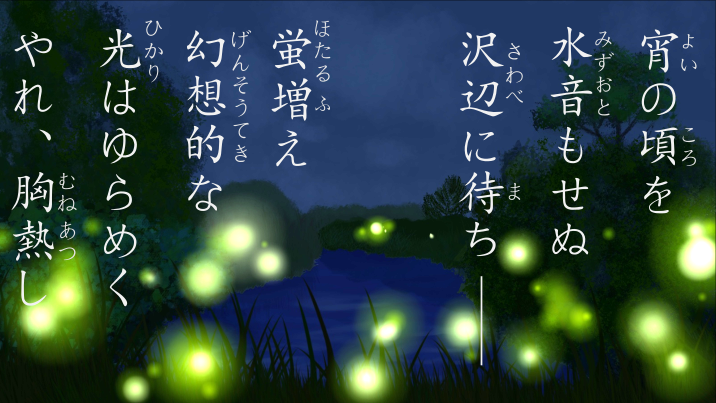

かなパズル 幻想的な光はゆらめく

蛍です。 口語85

かなパズル

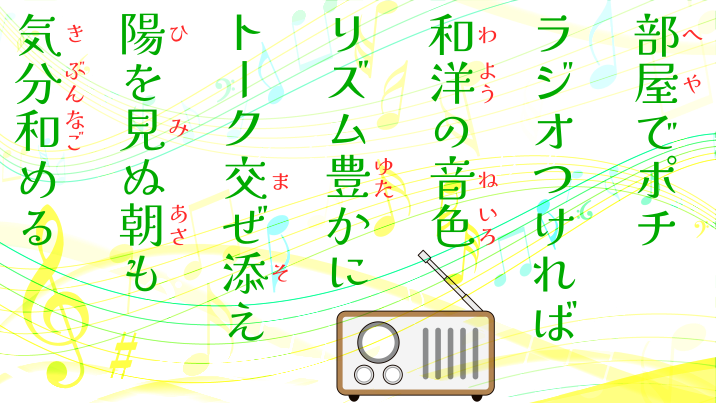

かなパズル ラジオつければ

ラジオです。 口語84

かなパズル

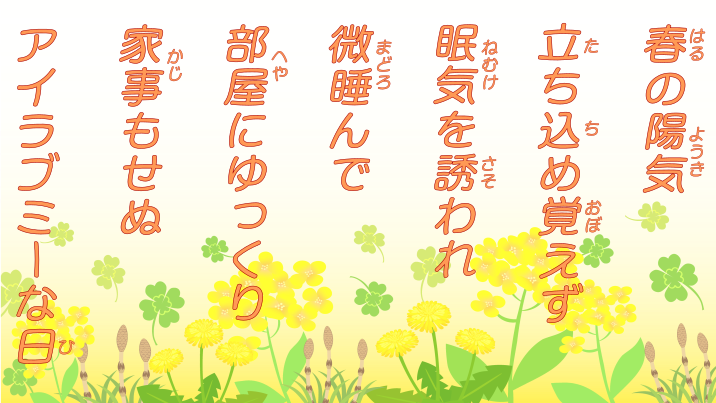

かなパズル アイラブミーな日

とある春の休日です。 口語83