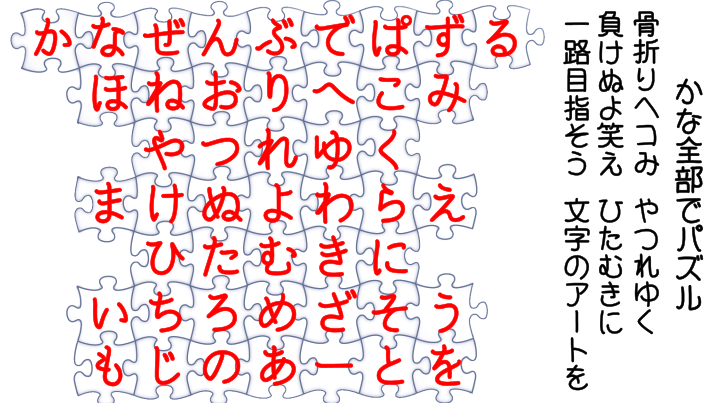

- かな全部でパズル 骨折りヘコみ やつれゆく 負けぬよ笑え ひたむきに 一路目指そう 文字のアートを

- かなぜんぶでぱずる ほねおりへこみ やつれゆく まけぬよわらえ ひたむきに いちろめざそう もじのあーとを

あ~んのかな46文字全部で作るパズル。試行錯誤を重ね苦労しても行き詰まってヘコみ、やつれていく。でも負けないぞ、こういうときこそニッコリ笑って楽しく挑むのだ。ひたむきに一路目指そう、整然とした日本語表現が織りなされた「文字のアート」を。

かなパズルでかなパズルについて描きました。

一般にパングラムと呼ばれることば遊びは世界のさまざまな言語で行なわれていますが、日本語によるパングラムを私は「かなパズル」と名付けています。かなパズルのトップページでも簡単に触れたその由来について、改めて詳しくご説明しましょう。

100ピースのジグソーパズルにとり組むことをご想像ください。ピースに描かれている絵柄は1つ1つ違い、それらはフレームのなかのどこか1回でしか使うことができません。また、”97ピースで完成した” とか “数えてみたら105ピースだった” といったことはあり得ず、必ずジャスト100ピースを使用します。そしてピースがもれなく組み合わさってフレーム内に収まったとき、完璧な図柄が現れる。

日本語に限らず、あらゆる言語におけるパングラムも基本的な原理は変わりません。各々の言語を構成するそれぞれ模様が異なった一定数の文字――アルファベットならA、B、C、…、Zの26文字――を過不足なく組み合わせることで、有意味な言語表現を形作るわけです。

日本語の場合は五十音図のかな文字あ~んが使われ、口語なら46コ、文語なら「ゐ」と「ゑ」を加えた48コが1つも余すことなく欠かすことなく組み合わされるとでき上がります。

もうお分かりですよね。かなによるパズルだから、略してかなパズルです。

呼称の理由はおおむね以上の通りですが、それとはまた別の意図も込められています。

それはつまり、パズルであるからには隅から隅までクリアであってほしいということです。全てのピースが正しく組み合わされているのに、でき上がった図柄は輪郭すらはっきりせずなにが描かれているのか判然としない。ところどころモザイクがかかったようにぼやけている。犬が描かれているらしいものの、よく見ると尻尾が2本生えている、目の位置がおかしい。風景画のようだけれど家具や食べ物が紛れ込んでいる。そんなできそこないのパズルでは完成してもガッカリでしょう。作品を具体的にとり上げて批評することは控えますが、一連の例えは古今のかなパズルの大半に付随する日本語としての不自然さを比喩的に表現したものです。

かなパズルと命名した私のなすべきことは、それこそパズルのように明瞭な図柄――日本語表現――が描けることを実証していくこと。作品を厳しくご覧になったうえでみなさんにそのことを認めていただけたなら、とても嬉しいです。

それでは、かなパズルで自然な詞章を織りなすことが可能であることを、この作品を実例にお示ししたいと思います。

作成に先立ち、「かな」「パズル」「文字アート」をキーワードに設定していました。このことば遊びが「かな」の「パズル」であること、そして目標が「文字のアート」であることをいちばんに訴えたかったからです。

かなパズルの条件を考えれば、ことばづかいと文意のどちらともコントロールが難しいことは容易にイメージできるでしょう。じっさい当初の目論み通りにならないほうが多く、そこがまた魅力の1つでもあるけれど、今回はキーワードをそのまま活かすことができ、内容もほぼ想定していた具合にまとまりました。

さて、タイトルでもある初句の「かな全部でパズル」が日本語のパングラムを表していることは、もうすんなりご理解いただけると思います。

「骨折りヘコみ やつれゆく」では作成の難しさを表現しました。あれやこれやと試行錯誤して「骨」を「折り」即ち苦労をしても上手くいかないから、気落ちし即ち「ヘコみ」、疲れ果てて「やつれゆく」。「やつれゆく」はもちろん比喩ですが、真剣にとり組んだ経験のある方は深く実感されているでしょう。

つづく「負けぬよ笑え」では、それでも負けるものかと気持ちを奮い立たせ、たかがことば遊びなんだからニッコリ笑って臨みなさいと自分に発破をかけているわけです。困難な状況でこそリラックスした楽しい気分でいるよう努めることは、分野を問わず大切ですよね。

最後の3句「ひたむきに 一路目指そう 文字のアートを」の「ひたむきに 一路目指そう」は文字通り。ではなにを目指すのかと言えば、整然とした日本語表現になるようかなを組み合わせることにほかなりません。言語的に不自然な条件下で間然するところがない自然な詩文を描き出すことができたなら、それを「文字のアート」と呼んでも的外れではないはずです。「文字のアート」という比喩については、例えば「現代書道は文字のアートだ」と聞いてもまったく違和感がないでしょう。かなパズルにもあてはまる言い回しだと思い、サイトでもX(旧ツイッター)の投稿でも以前から使用していたのでぜひ盛り込みたいと考えていました。

以上をまとめると、日本語のパングラムはかなをすべて用いたパズルである、その作成はとっても難しい、でも諦めず楽しく挑むぞ、そして目標は文字のアートだ、となります。

いかがでしょう。ことばづかいには一字一句無理がなく、文意に関しても起承転結というのは大げさにせよ、ことば遊びの一種であるかなパズルについて言及した一貫性ある内容になっているとご納得いただけるのではないでしょうか。

かなパズルで第一に目指すのは、筋の卓抜した物語でも、彫琢の行き届いた詩でも、修辞の凝らされた歌でも、理路の透徹した論説でもありません。常識的なことばづかいで構成された常識的に意味の理解できる常識的な日本語です。

言うなれば、日本語の基礎部分が問われていることになるでしょう。したがって、母語話者――日本語に深く習熟した人――であれば自他いずれの作品でもその出来をほぼ客観的に、またさほどの困難なく評価することができるはずです。例えば「ぼくに図書館へ行く」という一文は、だれが書いたかによらず文法的に誤っていると一目で判断できる。あるいは「昨日は暴風雨だったから犬の散歩に出かけた」という文なら、一般的に考えて前半と後半がねじれているとすぐに感知される。これらはあまりにも分かりやすい例ですが、要するに母語話者が見聞きして不自然だと感じる部分がないかを、ことばづかいと文意に関してチェックすればいいということです。

私はそのような認識のもと、いち母語話者としての自覚にもとづいて、この作品を自然な日本語として問題がないと評価しました。

とはいえ、冷厳に吟味したつもりでも自分だけでは気づかぬミスがあるかもしれません。不審に思われる点がありましたら遠慮なくご指摘ください。

かなパズルは問答無用に難しい。作成中は苦悩の連続です。でも、かな46文字が見事にかみ合って一点の曇りもない日本語表現が眼前に映し出されたときの不思議と感動は、ちょっとほかでは味わえません。日本語はこのことば遊びにたいへん適した言語ですから、関心がおありならぜひ挑戦してください。まだいくらでも埋もれている素晴らしい文字のアートを、一緒に知恵を絞って発掘していきましょう。

コメント