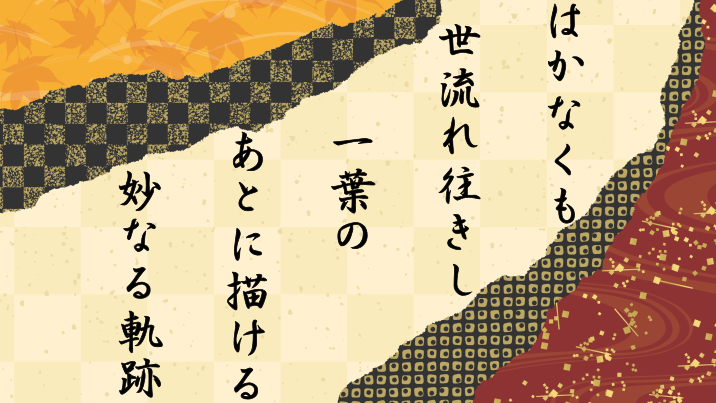

- アマビヱ 毛・うろこ 多く添へて 映え居る異なもの 忘られぬ見目 米豊かにし 病むを治せん ふつと去りき

- あまびゑ けうろこ おほくそへて はえゐるいなもの わすられぬみめ よねゆたかにし やむをぢせん ふつとさりき

アマビエ。毛やうろこを多く身にそなえて、光り輝いている奇妙なもの。忘れることのできない容姿。米の収穫を豊かにし、病人を治すであろう。用を終えるとふっと去ってしまった。

アマビエです。

X(旧ツイッター)上でいろは歌――パングラム、かなパズル――を作るグループがあり、「ゐ、ゑ」を含むあ~んのかな48字にちなんで4月8日を「いろは歌の日」に制定しています。毎年お題が出され、それに関した作品を発表するとのこと。

2020年のテーマは「アマビエ」。私はまったく知りませんでしたが、妖怪の一種だそうです。その容姿はモノクロのイラストにある通り、髪の毛が長く体はうろこに覆われ、目や口の形も特異で、さらには全身が光り輝いているという。人間と魚と鳥が入り混じったようなフォルムでいかにも妖怪らしいけれど、豊作をもたらし病気を治すとされています。昨今話題になっているのは、治癒能力が新型コロナウイルスとのつながりでクローズアップされたということでしょうか。

いろは歌すなわちかなパズルを作るさい、題材について一定程度親しんでいることは大切で、だからこそ上手い具合に語句が浮かんできます。ところが今回は未知の存在だったため、当然ながらというべきか、大いに苦戦しました。それでも、完成してから改めて眺めてみると、想像以上に特徴を盛り込めていることに自分でもびっくりです。作成中はかなをいかに整合的に組み合わせるかに腐心しており、全体をゆったり見通す余裕がないので。ぜひさきほどのアマビエの説明と照らし合わせてご覧になってみてください。

語法について。

5句「忘られぬ見目」を品詞分解すると、ラ行四段活用動詞「忘る」の未然形「忘ら」、可能の助動詞「る」の未然形「れ」、打ち消しの助動詞「ず」の連体形「ぬ」、名詞「見目」。口語の「忘れられぬ」になじんだ現代人からすると、なにか忘れているような、物足りない(?)感じがしますね。

6句「米豊かにし」の「米」は、「こ」や「め」をすでに使ってしまったから苦し紛れに「よね」と読ませているのではありません。そもそも、手持ちの古語辞典やネットのWeblio古語辞典を参照しても、「よね」はあるけれど「こめ」は載っていませんでした。少し調べてみると両方とも使われていたようですが、かつては「よね」のほうがふつうだったのでしょうか。

7句「病むを治せん」を品詞分解すると、マ行四段活用動詞「病む」の連体形「病む」、格助詞「を」、サ変活用動詞「治す」の未然形「治せ」、推量の助動詞「む(ん)」の終止形「ん」。古文では「もの」や「こと」、「人」といった語を省略する場合が多く、「病むを」は「病む(人)を」ということです。

8句「ふつと去りき」を品詞分解すると、副詞「ふつと」、ラ行四段活用動詞「去る」の連用形「去り」、過去の助動詞「き」の終止形「き」。「ふつと」は「急に、にわかに」の意ですが、そのままでも通じると思うので訳もそうしました。

ところで、尾句「ふつと去りき」に関して、アマビエの伝承にこのような記載はなく、私の脚色です。

あるモチーフをもとにかなパズルを作成する場合、一般的な事実――情報――に即していることが原則になります。たとえば、アマビエの伝承とは無関係に「アマビエはおやつをもらい…」などと話を好き勝手に創作していいとなれば、難易度は大きく低下するでしょう。「あ~んのかな48字を過不足なく用いる」という言語的に厳しい制約が課されたなか、矯めつ眇めつ工夫を凝らしてかなを巧みに組み合わせ、モチーフにもとづきながらなおかつ自然な表現-意味内容にまとめ上げるところにこそ、難解で知的なことば遊びとしての意義や価値が生まれるわけです。また、さきの例ではアマビエの代わりに鬼を入れても一つ目小僧を入れてもなんら違いがなく、アマビエを主題にする必然性がどこにも見出せません。こうした理由により、モチーフがあるときはその内容に沿うのがしかるべき態度といえるでしょう。

ただし、常識の範囲内であれば多少の色付けは許されると考えます。この作品での「用件を済ませたらふと海中へ消えていった」という行動も、われわれが妖怪という存在に対して抱くイメージから無理なく想像できるはずです。アマビエの原画をもとに描かれたイラストをネットでたくさん見ることができますが、オリジナルを尊重したうえでデフォルメされたものも少なくありません。それと同じです。

“モチーフがあるならあくまでもそれに則り、厳正に守らねばならない” という方は、この点に関して不備があるとお考えください。

最後に、横向きの画像は『肥後国海中の怪(アマビエの図)』(京都大学附属図書館所蔵)より。

一部改変しています。

コメント