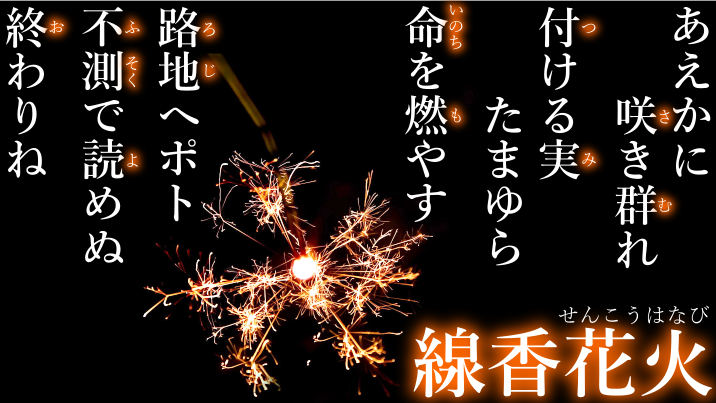

- 線香花火 あえかに咲き群れ 付ける実たまゆら 命を燃やす 路地へポト 不測で読めぬ 終わりね

- せんこうはなび あえかにさきむれ つけるみたまゆら いのちをもやす ろじへぽと ふそくでよめぬ おわりね

線香花火。弱々しくも美しく花が咲き群れ、先端に付ける実はしばし懸命に命を燃やす。――唐突に力尽きて路地へポト。不測で読めない終わりだね。

線香花火です。

語法と内容について。

古語の「あえかに」と「たまゆら」を用いました。現代の詩文でもときおり目にするのはいずれも素敵なことばだからでしょう。

「あえかに」は線香花火を題材にキーワードを探すなかで最初に見出したことばです。弱々しいさまを表し、美しさも含意するので、パチパチパチとはかなげな花が「咲き群れ」る線香花火の形容に適っていると思います。

「たまゆら」は以前から使う機会をうかがっていたことば。でも、当初は「玉(たま)」を候補にしており頭にありませんでした。途中で不意に思い浮かんだのは、同じく古語の「あえかに」に触発されたからかもしれません。意味は「しばらくの間」で、火の玉が大きくなって落ちるまでの経過を表現しています。もちろん火の玉の「たま」に掛けることを意識していますし、「ゆら」のやわらかい響きも火の玉の有り様にそぐっているのではないでしょうか。

*

順序が前後しましたが、「付ける実」は火の玉を真っ赤な実に喩えて。

*

「命を燃やす」は比較的早い段階で拾い出していました。短いながらも精一杯光り輝く、そんな線香花火の様子は人の一生になぞらえられることがありますね。

*

最後の3句「路地へポト 不測で読めぬ 終わりね」に関して。

線香花火の理想的な終わりは、火の玉がしだいにすぼんで消えゆくこと。でも、途中で火の玉が落ちることもあり、それがまた魅力の1つといえます。

余りやすい「ほ」を用いた「ポトリ」が浮かんだ時点で、それに合わせた文脈にする必要がありました。

試行錯誤した結果生まれたのが、「不測で読めぬ 終わりね」です(「ポトリ」は「ポト」に)。

誰もが畳――現在はベッド?――の上で平穏な死を迎えられるわけではなく、生の終焉が突如訪れることも少なくありません。

この3句は後者の人生ということになるでしょうか。

はかなくて、もの悲しさの漂う、でも懸命な、大好きな花火です。

コメント