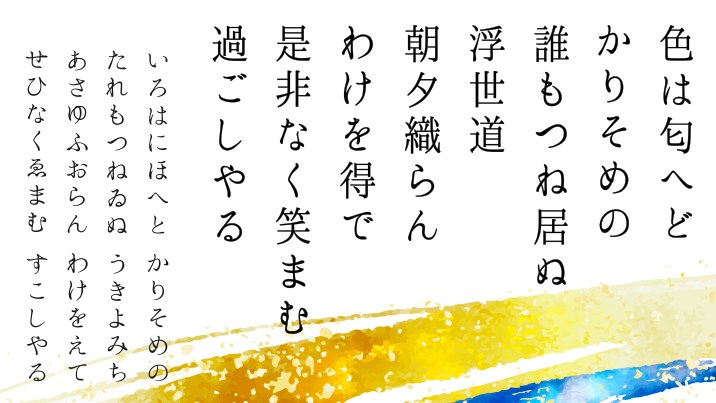

- 色は匂へど かりそめの 誰もつね居ぬ 浮世道 朝夕織らん わけを得で 是非なく笑まむ 過ごしやる

- いろはにほへど かりそめの たれもつねゐぬ うきよみち あさゆふおらん わけをえで ぜひなくゑまむ すごしやる

この世ははかない道のりであり、花は美しく咲くけれどかりそめにすぎず、われわれの誰もずっと存在することはない。でも、どうして世の中がそうなっているのか理由が分からなくても、それはそれとして毎日それぞれに生活していこう。とにもかくにも笑おう。そうやって過ごしていく。

私なりのいろは歌です。

いろは歌がかなパズル――日本語のパングラム――の歴史上もっとも有名な作品であることに異を唱える人はいないでしょう。

歌詞をすべて覚えていなくても、「いろは」ということばは日本人なら誰もが知っている。今でもさまざまなところで折に触れ目にし耳にする、日本文化に深く根付いたことばですね。

しかしながら、いろは歌の内容は仏教の深遠な思想を表現しているとされ、しかも文語なので、現代にあっては理解するのが容易でありません。また、文意にやや無理があり、古典に親しんでいる方ならお分かりのように語法の点からも問題があります。

そこで、内容もことばづかいももっと平明にしたいろは歌を作ろうと思い立ちました。”この世の真理だなんて難しいことが分からなくても別にいいじゃない、あまり気にせず楽しくやっていこうよ” という内容で、ことばづかいもできるだけ口語の感覚で理解しやすいように。

作成にあたっては、初句をいろは歌と同じく「色は匂へど」にし、加えてふだんは意識することのない七五調に整えることを心がけました。いずれもいろは歌へのオマージュです。

いろいろと苦戦し都合3日ほどかかったけれど、ほぼ納得のいく出来になりました。

語法について。

まずは4句に関して、「浮世道」は一語のことばではなく「浮世」と「道」をくっつけた複合語です。「浮世」は「この世」のことですが、「憂き世」とも書くように悲観的な意味合いをもちます。だから直訳的に記せば「はかないこの世の道のり」といった感じでしょうか。

そして、1・2句「色は匂へど かりそめの」と3句「誰もつね居ぬ」が、それぞれ「浮世道」を修飾する関係になっています。丁寧に書き分ければ、「色は匂へどかりそめの浮世道」かつ「誰もつね居ぬ浮世道」ということです。より自然な口語にするため、訳では「浮世道」を文頭に提示しました。原文と訳の両方をご覧になることで、語法にも文意にも無理がないことをご確認ください。

つづく5句について、まずは本文通りの意味で「朝に夕に織りものをしよう」、つまり「毎日各人なりの仕事やなんなりをして生活を送ろう」ということです。そして、そこに「麻木綿織らん」で「麻や木綿を織る」が掛かっている。いわゆる「掛詞」ですね。といえば聞こえはいいもののこれは後付けで、当初は「朝夕織らん」しか頭にありませんでした。完成したあとになにげなく眺めていて、”朝は『麻』と掛かるけれど、そういえば木綿のことを古語では『ゆふ』って言うよなぁ” と気づいたのです。かなパズルという強い制約のあることば遊びで図らずも掛詞を表現できた。うれしい偶然のたまもん(!)です。

6句「わけを得で」は「わけを得ないで」、つまり「どうしてこの世がはかないか、その理由は分からないままに」ということ。文法面について少し記しておけば、「得で」はア行下二段動詞「得」の未然形「得」、打ち消しの接続助詞「で」、となります。

7句の「是非なく」は「是も非もなく」、つまり「いいも悪いもなくひたすらに」ということ。現代口語では「是非もない」の形で見聞きすることがあるでしょう。

後半の「朝夕織らん」と「是非なく笑まむ」は、対句みたいな響きになりました。さきの掛詞と同様に、かなパズルでここまで意図的に作ることはできないからやはり偶然ですが、これもまたうれしい。

おしまいに、じつは1つ、このままでは少し不自然だと感じる箇所があります。だから冒頭のほうで「ほぼ納得のいく出来」と述べました。やはり完璧な七五調でまとめ上げるのは難しいですね。

本家にも瑕疵があるからというわけではないけれど、ご指摘があるまではひっそりと。

コメント